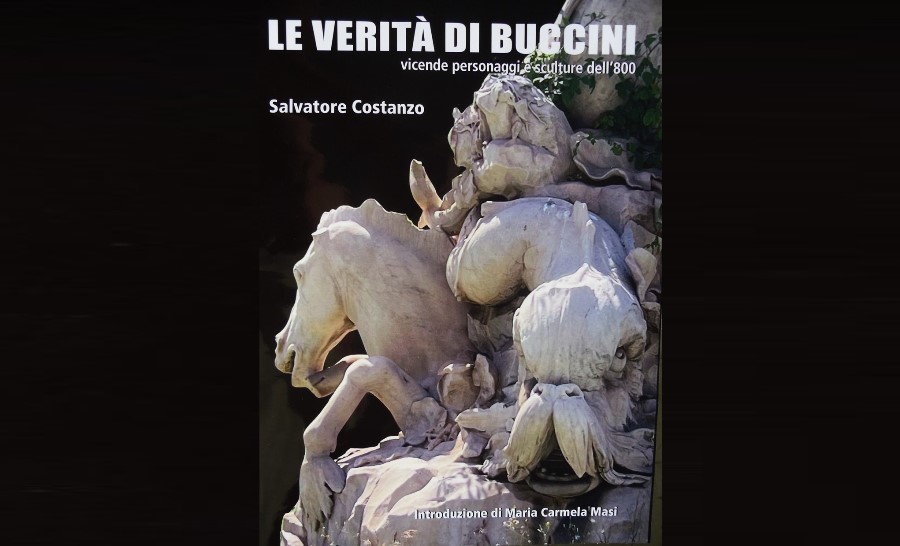

Marcianise (Caserta) – Non smette di stupire molti specialisti e studiosi la nuova pubblicazione dell’architetto Salvatore Costanzo dedicata a “Le verità di Buccini: vicende, personaggi e sculture dell’800”, un ponderoso volume che riaccende i riflettori sull’accattivante ricerca storico-artistica dell’opera del celebre maestro di Marcianise, tra i più interessanti autori dell’arte plastica in Campania e, più estesamente, nel Meridione d’Italia.

Il libro raccoglie gli indirizzi di saluto di Antonio Trombetta (sindaco di Marcianise), di Alberto Zaza d’Aulisio (presidente della Società di Storia Patria di Caserta), e si avvale della Prefazione di Giuseppe Cipolla (Accademia di Belle Arti di Palermo) e di una ricca Introduzione di Maria Carmela Masi (Ministero della Cultura). Il lavoro rappresenta un documento assolutamente inedito che si accompagna ad un’incredibile quantità di argomenti, testimonianze e illustrazioni; esso torna ad alimentare il dibattito sul metodo di lavoro del professor Costanzo, che con i suoi 40 volumi scritti nell’ambito della Storia dell’arte già presenti in numerosi Dipartimenti Universitari (poli umanistici, scientifici e tecnologici), continua a lasciare un segno profondo e ad interessare il pubblico di tutte le latitudini, complici presentazioni, eventi, dibattiti e mostre che da molti decenni ripercorrono i capitoli fondamentali dei suoi studi.

“Onofrio Buccini – spiega l’autore dello studio – fu certo una figura poliedrica in grado di destreggiarsi tra espressioni e raffigurazioni differenti; un’abilità di cui possiamo leggere gli straordinari esiti proprio nelle sue maggiori opere celebrative (Monumento a Giambattista Vico, Gruppo della Sirena Partenope, Monumento alla Carità e Monumento al Vanvitelli). Unici i suoi busti e figure che rappresentano creazioni artistiche di personaggi illustri per la Città di Napoli e, più diffusamente, per committenze in Terra di Lavoro e nelle regioni del sud”.

Occorre riconoscere che il nuovo volume di Costanzo aggiunge materiale per ricostruire dettagliatamente le esperienze professionali dello scultore; non per stravolgerle, bensì per fissarle meglio nel contesto del settore critico-figurativo. Con una struttura chiara e funzionale, diverse disamine di Onofrio sono dedicate alle informazioni sull’attività di molte schiere di artisti, in particolare due scultori a lui rivali, Tito Angelini e Tommaso Solari, considerati i rappresentanti più singolari dell’ambiente napoletano. Di costoro il marcianisano traccia i tratti salienti di cospicue vicende, sottolinea la specificità dei loro pessimi profili professionali ed esprime, a più riprese, uno scadentissimo giudizio sulla qualità delle loro opere. Nella ricerca, non mancano notizie su diverse cerchie di artisti legati alla condivisione di idee, stili o influenze, personaggi e protagonisti che appaiono davvero particolari, con i loro pregi e difetti; spesso le loro vicissitudini, motivazioni e angosce, creano un forte legame emotivo con il lettore.

“Quanto all’uscita del libro e alla sua diffusione fuori dai confini nazionali in Paesi come l’America – precisa l’autore – va richiesta una lunga e attenta pianificazione, nonché la collaborazione con professionisti esperti in diversi settori, come il diritto d’autore, la traduzione, la dogana e la distribuzione dell’opera. Com’è noto, non esiste in America un Museo dedicato esclusivamente all’arte dell’Ottocento napoletano; tuttavia, esistono alcuni musei con importanti collezioni d’arte europea (più largamente italiana) che conservano opere di scultori partenopei nel loro inventario. Composizioni segnate – da un punto di vista storico-artistico – da un progressivo alternarsi del linguaggio materico, a partire da rappresentanti quali Vincenzo Gemito, Achille D’Orsi e Tito Angelini. Basti pensare ad alcune raccolte presenti nei più famosi contenitori come il Metropolitan Museum of Art di New York, il Los Angeles County Museum of Art (LACMA) o la National Gallery of Art di Washington D.C.”.

Certo è che l’iniziativa di Costanzo rappresenta un’importante opportunità di creare nuovi legami culturali e sinergici tra l’arte figurativa italiana e americana, e offre l’opportunità di ulteriori ricerche e studi nel campo della produzione plastica: un contributo significativo all’apprendimento e alla divulgazione delle conoscenze storico-artistiche del passato, capace di trasformare lo studio in una preziosa fonte di arricchimento internazionale. “Alla luce di quanto appena richiamato – sottolinea ancora Costanzo – non va dimenticato che nell’Ottocento, negli Stati Uniti, in un’epoca particolare di transizione e crescita, gli artisti americani cercarono di trovare una propria identità confrontandosi con modelli classici e con le nuove tendenze europee, ma soprattutto riflettendo le trasformazioni sociali, culturali e politiche del Paese. Sta di fatto che a partire dalla seconda metà di quel secolo, nell’arte scultorea americana si diffuse un approccio più realistico, con particolare attenzione al dettaglio e alla rappresentazione fedele della natura, sia umana che animale (si guardi, in particolare, la carica emotiva presente nelle opere di Hiram Powers, generalmente considerate realistiche pur essendo radicate nel neoclassicismo)”.

Ma per tornare alle opere della nostra civiltà figurativa moderna nei Musei americani e alla loro sicura presenza in Collezioni private e Mostre temporanee, va messo in luce che la trattazione generale del testo di Costanzo evoca emozioni e riflessioni che bene evidenziano i cambiamenti ottocenteschi a Napoli nel rapporto tra il pubblico e il mercato dell’epoca, aspetti che rimandano a uno dei temi centrali nella storia e nella cultura degli Stati Uniti, spesso legati al concetto di idea di “progresso inarrestabile”. In definitiva, le caratteristiche distintive dello studio di Costanzo, nell’offrire per la prima volta un ampio e approfondito quadro sulle “verità” di Onofrio Buccini, sono da ritenere in sintonia con gli indirizzi storico-artistici di quei Musei interessati ad adeguati contenuti di rilevanza socio-culturale, in linea con lo sviluppo di temi e accadimenti comuni tra l’Ottocento italiano e quello statunitense.