È scomparso all’età di 94 anni Giorgio Forattini, uno dei più originali e influenti vignettisti della satira politica italiana del Novecento. Con un tratto immediatamente riconoscibile, ironico e tagliente, ha raccontato decenni di storia nazionale mettendo a nudo i volti del potere con sarcasmo e coraggio.

Gli esordi e l’evoluzione di una carriera – Nato a Roma nel marzo 1931, Forattini intraprese inizialmente studi classici per poi iscriversi alla facoltà di architettura, studi che abbandonò presto per inserirsi nel mondo del lavoro. Dopo esperienze come operaio, rappresentante di prodotti petroliferi, illustratore pubblicitario, approdò nel 1971 a un concorso indetto dal quotidiano Paese Sera, che aprì la strada alla sua collaborazione con la stampa. Nel 1974 realizzò la sua prima vignetta in prima pagina, in occasione della vittoria del «No» al referendum sul divorzio: una bottiglia di spumante con scritto “NO”, il tappo era il volto di Amintore Fanfani. Questo episodio segna un punto di rottura nella presenza della satira nei grandi quotidiani italiani.

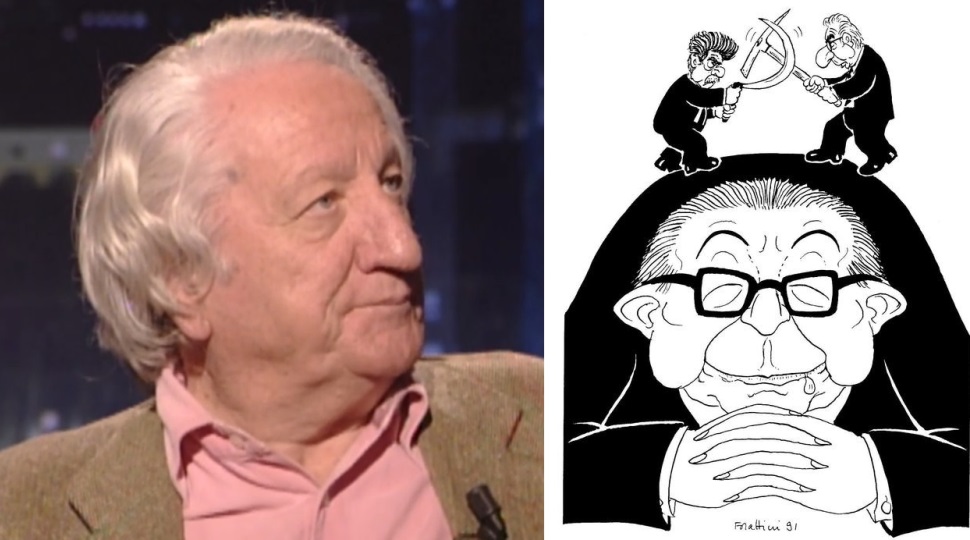

Il tratto satirico e la politica sotto la lente – Forattini divenne celebre per la caricatura pungente di figure politiche italiane: da Bettino Craxi raffigurato come Pietro Gambadilegno o nel ’93 a testa in giù con un cappio ai piedi, a Massimo D’Alema nei panni di Hitler in versione comunista. Le sue vignette non erano semplici battute grafiche: diventavano strumento di osservazione e critica politica, talvolta al centro di azioni legali per diffamazione, come nel caso della querela intentata da D’Alema.

Nel quotidiano, un posto d’avanguardia – Nel 1978 al quotidiano La Repubblica creò l’inserto Satyricon, il primo supplemento italiano interamente dedicato alla satira. Successivamente, fu chiamato dal quotidiano La Stampa di Torino per portare le sue vignette in prima pagina in modo quotidiano: un’ulteriore innovazione nel panorama della stampa nazionale.

Lo stile, l’eredità, l’impatto culturale – L’umorismo di Forattini non nasceva dalla mera parodia: era un atto di racconto del potere, del ridicolo e dell’ambiguità della politica. La sua frase, «Senza falsa modestia, dopo Guareschi credo di venire io nella classifica dei protagonisti della satira italiana dell’ultimo secolo», esplicita la consapevolezza del ruolo assunto. L’eredità che lascia è duplice: quella visiva, nel segno di decine di pubblicazioni e vignette iconiche, e quella culturale, nell’aver contribuito a definire il linguaggio della satira su carta nazionale.